最終更新:2026年1月17日

ストレスチェック義務化が50人未満にも拡大

2025年5月8日、衆議院で「労働安全衛生法の改正法案」が可決・成立しました。今回の改正で特に注目されるのが、従業員50人未満の事業所にもストレスチェックが義務化される点です。

|

出典:厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要」 |

ストレスチェック制度とは

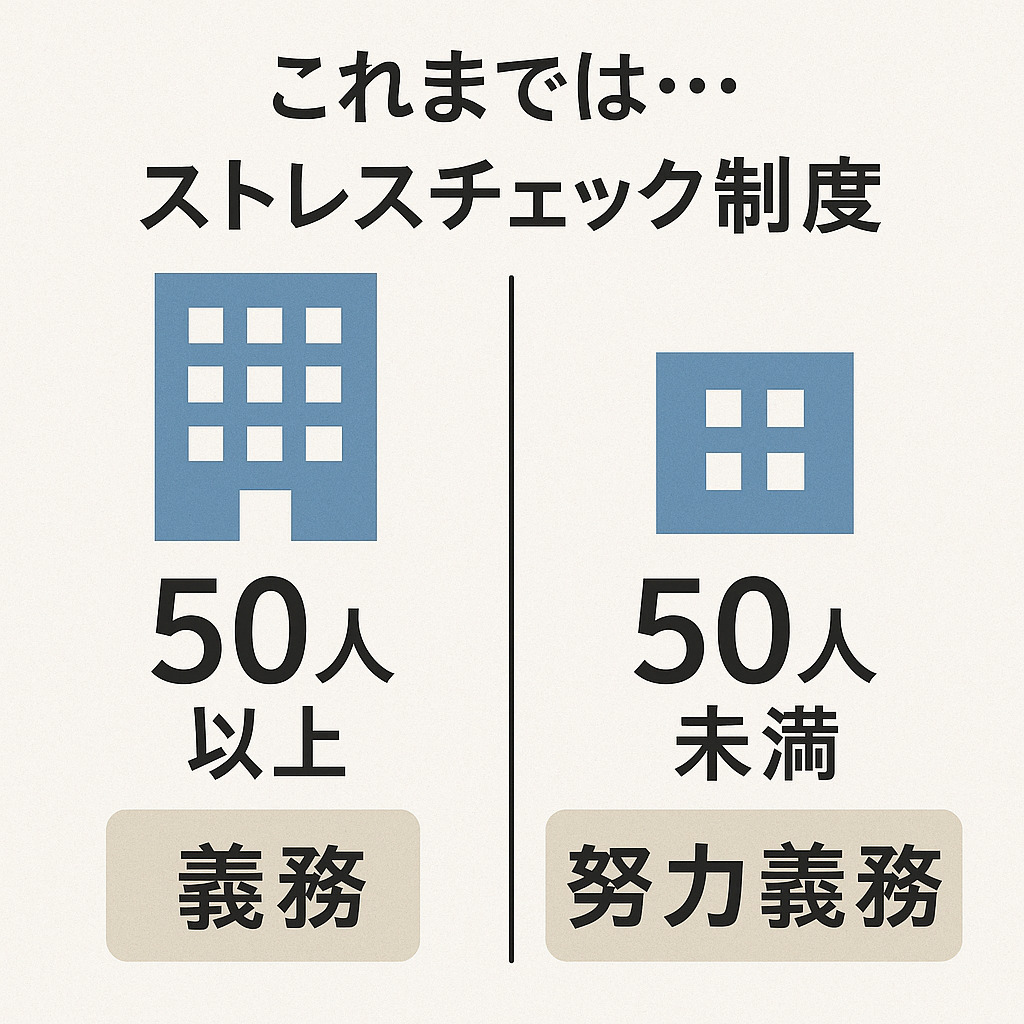

ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための仕組みです。2015年12月から、常時50人以上の労働者がいる事業所に義務づけられてきました。一方で、50人未満の事業所についてはこれまで「努力義務」とされていました。

今回の法改正でどう変わる?

改正法により、50人未満の小規模事業所でもストレスチェックの実施が義務化されます。つまり、事業規模にかかわらず、すべての事業所が従業員のメンタルヘルス対策をしっかりと行うことが求められるようになります。

50人未満のストレスチェック義務化はいつから?

|

ただし、政令により前倒しされる可能性もあるため、最新の動きは常に確認しておきましょう!

小規模事業所への配慮

とはいえ、小規模事業所にとっては負担となるのは事実・・・。そこで法案には次のような配慮も示されています。

|

「50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する」 |

外部委託の活用や体制づくりを進めながら、段階的に制度を取り入れていけるよう設計されています。

小規模事業所の人事担当者にとっても、今から情報収集と準備を始めることが重要ですね。

ストレスチェック実施に向けて会社が準備すべきこと

そんな改正法により今後は「すべての事業場」がストレスチェックを義務として実施する時代へと変わります。しかし現時点で義務化されているのは常時50人以上の事業場。

そのため大規模事業所では、今年も例年通り年1回のストレスチェックを実施しなければなりません。

年末実施の企業が多いため、9月はちょうど準備の山場です。

ここからは、今!まさに人事担当者が取り組むべき準備について整理していきます!

1.法定要件の整理

まずは基本的なルールのおさらいです。

|

ここを誤ると「制度の形だけ実施していた」と判断されてしまうリスクもあるため、必ず最初にチェックしましょう。

2.実行カレンダー|社内通知・告知・運用体制

【1】衛生委員会での協議

9月初旬には衛生委員会を開き、以下の項目を確認しておきたいところです。

- 使用する調査票

- 高ストレス者の判定基準

- 結果の取扱い(本人への通知の方法、会社提供の同意書の取得手順など)

- 集団分析の単位と結果開示範囲

- 外部委託する場合の契約条件

【2】社内通知とFAQ

受検率を高めるためには「安心して回答できる」と従業員に感じてもらうことが大切です。

- 結果は本人のみに通知される

- 会社が結果を閲覧するためには本人の同意が必要

- 不利益な取扱は禁止されている

といった点を社内ポータルや説明会で丁寧に周知し、よくある質問に答えるFAQを準備しておくと安心ですね!

【3】告知とスケジュール設計

実施期間を明確に設定し、メールや社内掲示など多方面で告知しましょう。システム受検にする場合はログイン方法などを分かりやすく示すことも重要ですね。

【4】運用体制の確認

実施事務に従事するメンバーを限定し、個人情報の取扱いルールを最終確認します。また、高ストレス者から申出があった場合にすぐ面接指導につなげられるよう、社内フローを事前に整えておく必要があります。

3.守秘と同意の取扱い

ストレスチェック制度における最大のポイントは「本人の同意」です。

包括的に「すべて会社に提供してよい」といった同意は認められず、一人ひとりが明確に意思表示できる仕組みを整える必要があります。

また、実施事務に従事できる人は厳格に限定されており、アクセス権限やログ管理を明確にすることが求められます。結果を本人に通知する方法(紙・メール・システム)についても、プライバシーが確保される手段を選びましょう。

4.高ストレス者への対応

ストレスチェックは「受検して終わり」ではありません。

高ストレスと判定された従業員が申出をした場合、事業者には速やかに医師の面接指導を実施する義務があります。

面接指導を通じて医師から意見が出た場合は、労働時間の短縮や配置転換などの就業上の措置を検討し、従業員に説明する必要があります。ここで対応が遅れると、制度全体の信頼を損ないかねません。

5.集団分析と職場改善への活用

ストレスチェックのもう一つの意義が「集団分析」です。

部署や部門ごとに集計・分析を行い、職場環境の改善につなげることが期待されています。

ただし、人数が少ない部署では個人が特定されてしまう恐れがあるため、複数部署を統合して分析するなどの工夫が必要です。結果を管理職にフィードバックする際も、匿名性を確保しつつ改善に活かせる範囲で共有することが重要です。

まとめ|ストレスチェック義務化に向けた準備を

2025年の法改正により、小規模事業所にもストレスチェックの義務化が広がっていきます。

施行は最長で2028年までと猶予がありますが、事業規模を問わずメンタルヘルス対策の重要性が増していることは間違いありません。

一方で、現行制度の下では常時50人以上の事業所における年1回の実施がすでに義務。

9月は準備のラストチャンスです!

- 法定要件を再確認し、運用の抜け漏れを防ぐ

- 従業員が安心して受検できる雰囲気を整える

- 高ストレス者対応や集団分析を、職場改善へとしっかり結びつける

- 今後の小規模事業所への義務化を見据え、将来の体制づくりも検討する

このような取り組みを進めることで、ストレスチェックは「義務対応」にとどまらず、働きやすい職場づくりの土台として機能するはずです。

ご不明な点や気になることがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

✅️ 関連記事

ストレスチェックで高ストレス者が多い職場では、その原因を取り除くことが重要です。職場のストレス要因の一つであるパワハラについて、2022年4月から中小企業にも防止措置が義務化されています。相談窓口の設置や就業規則への明記など、具体的な10の措置について詳しく解説しています。

労働条件通知をLINEで送れるようになっているのをご存知ですか?パワハラ対策と一緒に労務管理を効率化する方法をまとめました↓